50代になると何かと先のことを考えてしまします。

特にこれから必要になるお金のことは気になります。

一番簡単にできるのが投資。

といってもはじめはとっつきにくいですが、まずは比較的取り組みやすい株式投資を始めてみてはいかがでしょう。

投資というと大きなお金が動き、得をすれば良いが、下手すると大損も?と思いがちです。

もうこの年になってからデイトレーダや投機的な売買はお勧めしません。

株式投資には緩やかで大きな流れがあります。

その流れに乗り、中長期で少しづつ株を保有することで利益を得る方法をご紹介します。

「短期間で値上がり株を買って倍くらいにならないの?」という方はここより違うサイトを見られた方が良いと思います。

ハイリスク・ハイリターンはこちらでは紹介しません。

まずは仕組みや指標の見方から見ていきましょう。

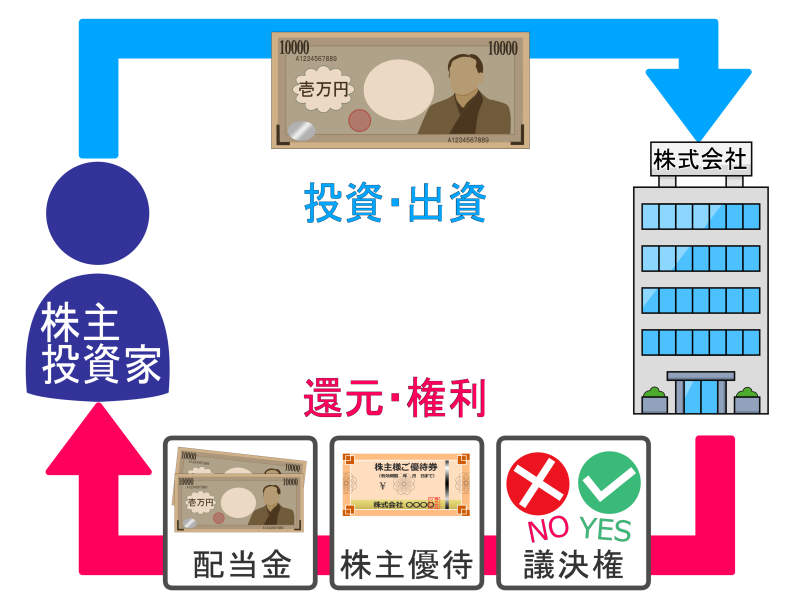

株式投資のしくみ

株式投資とは、企業に出資することで事業資金を提供することです。

株式を購入することで出資者(株主)となることができます。

出資した額に合わせて株主総会での議決権が持てたり、株主優待を受けれたり、またその企業が利益が出れば配当金ももらえたりします。

株自体は出資してくれる人がいるという理由だけで無尽蔵に発行して良いわけではなく、総会により、何株増資かなど決まります。

本来、株券としては1株の値段は数円~1万円と幅広く各企業により違います。

例えば、「1万円の株を100株買うことで、100万円を企業に出資する」というのが本来です。

企業が発行する株ですが、より多くの方に買ってもらうためにできたのが株式市場です。

株式市場では、この株を「企業が有望だからと1万円の株をそれ以上の金額でも欲しい」、又は「○○円で売りたい」という需要と供給によりお互いの値段が合い売買が成立した際に取引成立となり値段が決まります。

「1万円で買ったが、企業に元気がない、持っていても損するかも8千円でいいから売りたい」と思う人もいれば、「安ければ買いたい」と思う人もいます。

こうして株式市場では日々取引されています。

株式投資3つのメリット

株式投資で投資家が得られるメリットは下記の3つになります。

上手くいけば全てを手にすることもできます。

配当金

本来あるべき姿で、企業が利益の一部を現金で株主に支払うものです。

企業により年に1回の配当だったり、年4回配当がある企業、また配当がない企業など様々です。

あくまで利益の一部なので、儲かっている企業に投資すれば高配当が期待できます。

指標では株価から計算された予想配当率なども見ることができます。

値上がり益

株価が購入時より上がった状態で売って発生する利益のことです。

株価は需要と供給により成り立っています。

売りたい人が多ければ値は下がり、買いたい人が多ければ値は上がります。

できるだけ安い時期に買い、高くなったら売るというのを繰り返すことで値上がり益を得ていきます。

株主優待

企業が株主に対して自社商品や優待券などを送ることです。

全ての企業にあるわけではありません。

株主優待には権利確定日というのがあり、所定の日に一定数の株を持っていることでこの優待を受け取ることができます。

権利確定日近くなると株価が上がる場合もありますので、権利確定日を待たずに株主優待を放棄しても値上がり益を取る方が有利な場合もあります。

上場株式会社と株式市場

上場株式会社は全国に約3800社あります。

有名な「東証1部上場」といえば大企業が肩を並べていますが、その他にも東証2部、新興市場のマザーズやジャスダックなどがあります。

- 東証一部:大企業が上場。値動きが比較的安定して、出来高も多い。

- 東証二部:業界でよく知られた中堅企業が多く上場。東証一部より値動きがある。

- ジャスダック:ベンチャー企業向けの株式市場で、「新興市場」と呼ばれる。

- マザーズ:ジャスダック同様、新興市場。

初めての株式投資では、値動きが比較的安定して出来高も多い東証1部上場企業に絞り始めるのが賢明です。

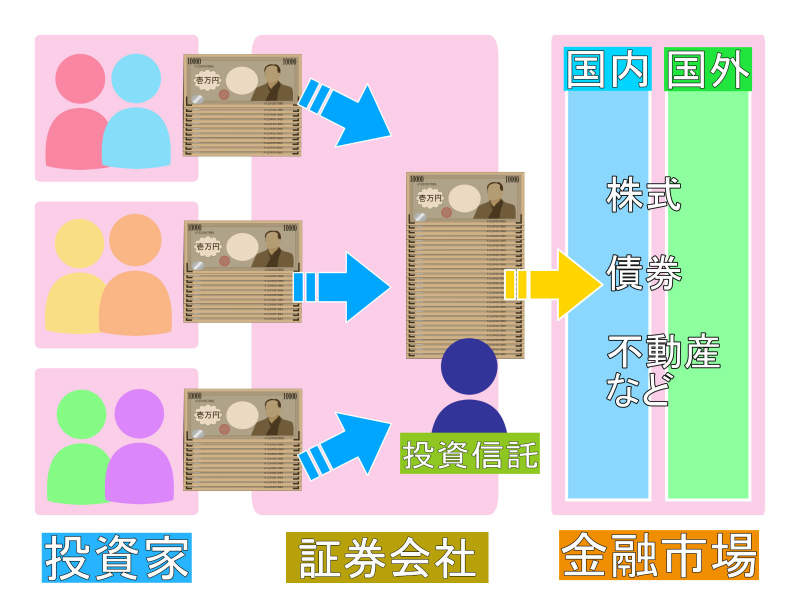

証券会社

私たちが株を始めたいとなると、直接企業から株を買うのではなく、まず証券会社で口座を開く必要があります。

銀行口座のようなイメージです。

その口座にお金を入れて、その口座のお金の範囲内でいろいろな会社の株を売買できることになります。

上の図のように証券会社を通じて株の売買をすることになります。

証券会社は株式売買手数料を取ることで運営しています。

私たちが儲かろうが損をしようが、より多くの取引をすると証券会社が儲かるという仕組みになっています。

ネット証券会社

そこで個人投資家としては、できるだけ株式売買手数料が安いところが良いわけです。

ただ安ければよいというのではなく、証券会社は株式市場に精通していますからその株式市場の情報を正確にわかりやすく教えてくれる証券会社がより良いです。

今やネット社会、10社以上のネット証券会社があります。

基本的に実店舗の証券会社より株式売買手数料は安いです。

中でも様々なツールや株式指標を見やすく使いやすいのが

- SBI証券

- 楽天証券

の2社になります。

どこの証券会社比較サイトを見ても間違いなくこの2社が上位1位、2位になります。

理由は手数料が安く、使いやすいからです。

最初にはじめるならSBI証券が間違いないでしょう。

詳しく見ていきます。

SBI証券

ネット証券最大手で、口座開設数、人気ともにNO.1のネット証券です。

2020年10月から売買手数料を引き下げ、1日定額制コースだと現物取引・一般信用取引などがそれぞれ1日100万円まで売買手数料が0円。

手数料など登録しておけばTポイントがたまります。

高機能ツールや豊富な情報配信などの投資に必要なサービスがほぼそろっています。

商品ラインナップもネット証券トップクラスです。

スマホでも使いやすです。

楽天証券

2020年12月7日から1日定額コースの料金が引き下げられ、1日100万円以下なら売買手数料が無料になりました。

投資しながら手数料から楽天ポイントが貯まります。

注文やチャートは操作が簡単なので初心者にもおすすめです。

まずは楽天会員になってから口座開設されることをお勧めします。

スマホでも使いやすです。

投資信託

上の図で証券会社の中に「投資信託」とありますが、投資信託とはファンドとも呼ばれ、投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用の専門家が株式や 債券 などに投資・運用する商品のことです。

運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配される仕組みになっています。

1つ1つ会社を探して投資していかなくても、投資信託に預けておけば専門家が運用してくれるのでとても理にかなって便利に思いますが、良いことばかりではありません。

- 預けるだけで専門家が運用してくれる

- 国内株、新興株、海外株、長期投資向きや多少リスクを取っても高利益を求めるものなど様々選べる

- 分散投資でリスクを抑えられる

- 少額からでも投資できる

- 手数料を取られる

- 専門家の運用だからといって絶対に損をしないというわけではない

具体的には、

自らいろいろな会社の情報を調べて、またタイミングを見て買う必要はなく、どの投資信託にするか決めてそこに資金を預けるだけで後は運用してもらえます。

しかも、一つの会社の株しか持っていなければその株が値下がりした際のリスクは大きいですが、多様な会社の株を持つ(分散投資)することでリスクを軽減することができます。

有名なところでいえば「日経255インデックスファンド」などは東京証券取引所第一部に上場する企業の中から選び抜かれた225の銘柄をすべて買って、日経平均株価と連動させる仕組みになっています。

ひとりで225の企業の株を株を買うのはかなりの資金を必要としますが、投資信託なら低額からでも変えることになります。

各投資信託は運用実績を掲載していますので、それらを見ることでどれだけのリスクや利益が期待できるかがわかります。

投資信託自体も設けるためにやっていますので、そこにな各種手数料が発生します。

各社により手数料の呼び名が違いますが、購入手数料(購入時)や、信託報酬(運営管理費用)、信託財産留保額(解約時)が主なものになります。

購入手数料:投資信託を買うときに一回だけかかるものです。通常は買った額の約0〜3%に設定されていています。

信託報酬:保有している間に引かれる手数料のことで、「信託報酬〜%」と書かれているものは、年間でその割合の報酬が引かれます。一般的に信託報酬が高いというのはそれだけ実績があり運用益も大きいことが期待されます。

信託財産留保額:解約した時にかかる手数料のことで、かからない場合もあるのですが、かかる時は約0〜0.5%ほどになります。

株式運用資金や投資の心構え

株式投資を始める前に、まずはいくらぐらいに資金でどう投資したらよいのか、心構えを知っておいてもらえれば投資への怖さが軽減され落ち着いて運用できるようになります。

- 証券会社で口座を開く

- 良いと思う株を見つける

- じっくりと待ち、安くなった時点で買う(焦らない)

- 配当金や株主優待などを得る

- 株価が上がった時点で売る(焦らない)

これだけです。

これだけ見れば、「これなら出来る!」と思いそうですね。

しかし、実際に株を買うと値下がりしないか、まだもっと値上がりするかなど売るタイミングが気になって仕方なくなります。

あまりここに執着すると売買タイミングも見誤りますし、心理衛生上も良くありません。

こうならない為の心構えが大切です。

- 全財産を投資しない。投資額は財産の1割~3割までと割り切ること。

- じっくりと投資先を選ぶ時間を持つ。

- デイトレードはしない。短期売買より、中小期での売買を考える。

最低限この3つを守ることで時間にも資産にも余裕を持った投資ができます。

全財産を投資しない

FXの信用取引のようなことをしない限り、一度に全財産を無くすといいうことはないですが、大きいお金をつぎ込むとどうしても気がそっちに行ってしまいます。

”やってみよう”という意気込みが大切ですが、何も焦る必要はありません。

最初は50万円くらいからはじめて、株式投資に慣れていくのが良いと思います。

スポーツでも趣味でも、最初からプロ並みの道具を揃え、”プロはこうする”みたいな本ばかり読んでもうまくいきません。

最初は入門から、基礎からしっかりと身に付けていくことが必要です。

その為には少額からはじめて、ゆっくりと株式の勉強をしていくのがベストです。

慣れてくれば、投資額を余剰資金の1割と決めて運用します。

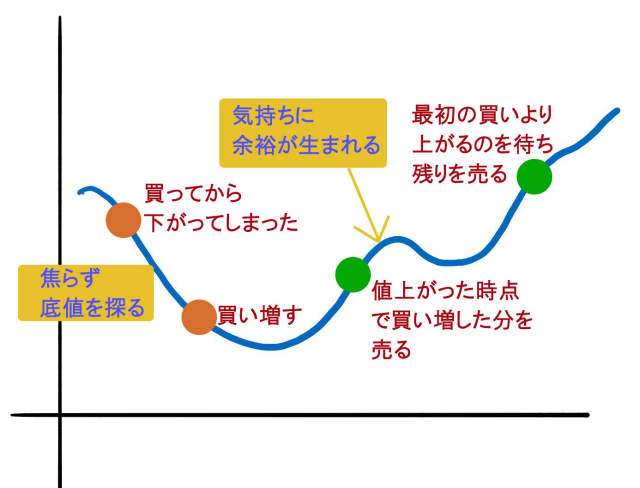

1割しか買わないことで、買った株がもし下がり始めた時に追い買いすることができます。

追加で安い時の株を買い増しすることで、買った株価の平均値を下げ、心理的にも安心できます。

もちろん値上がりした際にはその分利益も出ます。

この際の買い増しも余剰資金の3割の範囲内と決めておきます。

そうすることで株にばかり神経がいくことを避けることができます。

じっくりと投資先を選ぶ時間を持つ

資産は今日、明日ですぐに増やそうと思わず、じっくりと増やしていく方が確実です。

今まで置いていた資産です、急に投資する必要もありません。

株式市場は無くなりません。

いろいろと情報を得たり、いろんな株価のチャートをじっくりと見てみたりして、これという企業のここぞというタイミングを待ちましょう。

大きな流れではおおよその企業の株価は半年周期、又は四半期周期で波を書きます。

良く見ると、企業ごとに何月が下がりやすく、何月が上がるのかが見て取れます。

その波の底で買い、上で売ります。

大きな波の高低には4ヶ月~半年かかりますので、その時をじっくりと待ちます。

小さな動きは無視して大局を見るようにすることで確実な値上がり益を取ります。

デイトレードはしない

デイトレードとは株式市場の取引時間帯にチャートを見てその日の値動きにより頻繁に売買を繰り返すことです。

「デイトレード」や「デイトレーダー」をアマゾンで検索すると多くの本が出ていますが、私はこれをお勧めしません。

5分で5万円、10万円儲けた!

と聞けば聞こえは良いですが、その裏にはたった5分で5万円、10万円損をすることもあります。

これは投資ではなく、投機です。

ただのギャンブルです。

日本の株式市場の取引時間は平日の朝9時から11時半と12時半から15時までです。

皆さん普通に仕事をしている時間帯なので、本業に精を出された方が良いです。

デイトレードでは分単位の細かな動きを見る必要があるため、画面に張り付いて見ていたくなります。

「いやいや、事前に買値や売値を刺しておけるから大丈夫」という方もおられるでしょう。

その通り、機械的に”〇株を〇円になったら買い”、又は売りと設定しておくことができます。

しかし、株価は生き物です。

予測不能なこともおきます。

また、たとえ設定していても細かな動きが気になり仕事が手につかなくなります。

細かな値動きに気を使っていると、神経が高ぶり自律神経がおかしくなることもあります。

「そんな・・・」と思われる方もおられるでしょう。

私もそう思っていましたが、下の私の”失敗談”を読んでみてください。

お恥ずかしい話、私もこれで失敗した一人です。

早期退職し、時間がある方もおられるでしょう。

しかし、時間は趣味や楽しいことに使うべきです。

パソコンの前に張り付いて一日チャートを見ているのでは仕事をしているのと変わりません。

小さなノートパソコンを買い、仕事をしながらも合間を縫ってデイトレーダ気分でパソコンに映るチャートを眺めながら売買を繰り返していました。

様々な投資本も買い、最初は順調に利益が出ていました。

300万円から始め、1か月後には350万円ほどになり、面白くなり資金を700万円にしました。半年ほど経つと、慣れから自分の感覚だけで売買をするようになっていました。

この頃になると、株式の売買時間は気になりパソコンにかぶりつき、本来の仕事が手につかなくなってきていました。

1時間くらいの間に買って、またすぐに売るということを繰り返すだけで3万円や5万円の利益ができこともありました。

損をしていても、できるだけ損切り(買った時より株価が下がった状態でこれ以上下がるのを恐れて売る)はせずにすれば何とかなるという思いだけでやっていました。ある時点になると、買った株のほとんどが値下がりしている状態になっていました。

こうなるとなかばパニックです。

新しく株を買いたくても何かを損切りして売らないと次に行けません。

そうこうしている間に主力で持っていたある株が7,800円から一気に4,800円まで下がりました。

「こんなはずはない。すぐに上がる」と思い2・3日するとなんと2,800円に!

怖くなり、その後3,300円まで戻った時点で全て売ってしまいました。

約400万円の損です。何をどう考えて良いのかもわからなくなりました。

とりあえずその後、他の株も全て売り、株式投資はやめてしました。

まだ多少に資産がありましたので「高い授業料だった」と自分の中で解釈しました。それからはデイトレードは一切止めました。

株を買っても日々値動きを見ることはせず、半年単位でしか売買しないと決めました。あれから20年以上が経ち、今また少しづつ株式投資を始めています。

株式指標の見かた

株価情報にはチャートや株価以外にも様々な情報が載っています。

それぞれの指標を見ることで株価に対する割安感企業の成長性が見えてきます。

PER(株価収益率)

株価と1株当たりの利益を比較した指標です。

基本的には数値が低いほど割安です。

ただし、低すぎる場合は悪い材料があり値が下がっているだけかもしれませんので気を付ける必要があります。

日本の上場企業はPERが15倍程度が平均といわれています。

「これより低ければ割安」のように考えがちですが、実際には業種ごとに平均値は違いますので、

狙った会社の同業種のPERも確認してみますよう。

PBR(株価純資産倍率)

1株当たりの純資産と株価を比較した指標です。

PBRが1とは1株当たりの純資産と株価が同じということを示しています。

1未満の際は割安株ということになります。

こちらも単純にPBRだけを見るのではなく、背景にある企業の人気、不人気などもとらえる必要があります。

EPS(1株あたり利益)

税引き後利益(当期純利益)を発行済み株式数で割った指標です。

企業の収益性を見ることができ、前期と比較することで企業の成長性を測ることができます。

ESPは利益なので高い方が良いです。

ROE(自己資本利益率)

企業の自己資本に対する純利益の割合を示した指標です。

数値が高いほど自己資本に対する利益が高いことを示しています。

ROEが高い企業は一般的に成長性が高いとされています。

BPS(1株当たり純資産)

発行済株式総数に対してどれだけの純資産があるのかを示す指標です。

株式1株当たりの純資産を示しています。

BPSが高ければ高いほど、その企業の安定性は高いことになります。

配当利回り

購入した株価に対して1年間で3%以上の配当金が受け取れるものは、株価が下支えされやすです。

その他

時価総額

時価とはその日の株価のことで、総額とは株価に発行済みの株式数を掛けた数字になります。

企業価値を測る一つになります。

発行済株式数

通常、発行済株式数は上場株式数と一致しています。

出来高

出来高とは期間中に成立した売買株数のことです。

売買代金

株価に、出来高を掛けたものです。

ローソク足チャートの見かた

ローソク足とは、チャート(グラフ)に書かれている上のような棒のことです。

1本が始値、終値、高値、安値の4値でできているので、相場の勢いが一目でわかるようになっています。

胴体は始値と終値の間を示していますのでこの期間の上昇や下降が長さにより一目でわかります。

胴体が長いほど相場の勢いが強く、今後もその流れが続きやすいと考えられます。

ヒゲが長いローソク足は、一時的に大きく動いた方向と反対の動きで終わったことを示しています。

例えば、長い下ヒゲが出たものは一度大きく下落したが、強く押し戻されて終了したということを示します。

また、上ヒゲも下ヒゲも胴体も短いコマのような形をしたローソク足は、相場の参加者が迷っている状態を示しています。

売買のタイミングと買うべき株

ここまで勉強してみると何となく売買のタイミングや買うべき株の枠組みがわかってきたのではないでしょうか。

ここからは具体的に何を見てどの買えばよいのかを見ていきます。

短期投資か中長期投資か

株を売買する間隔にはいろいろなスタイルがあります。

まずは始める前に、投資スタイルを決めておかないとどのタイミングで何を買ってよいのかも定まってきません。

- 中長期投資

- 短期投資

- デイトレード

中長期投資

一度買ったら1ヶ月~1年以上株を保有し売るタイミングをゆっくりと見ます。

買う際にはしっかりと見定めますが、一度買ってしまえば「放っておいてもいつかは上がる」くらいの気持ちで構えていられます。

本来、投資というのはこういうものだと思います。

短期投資

数日~1ヶ月程度で売買を繰り返します。

大きな流れはとらえつつも、上がりだした時点で一旦売ってしまう方法です。

こまめに市場をチェックする必要があります。

デイトレード

1日以内~数日で売買を完結させ、小さな利ザヤを毎回取っていく方法です。

株の取引時間中は気を抜けません。

上がり調子の時でも上下を繰り返しながら上がっていきますし、その中で前触れもなくスッと下がってしまう場合もあります。

ずっとチャートを見ながら値上がり、値下がりするタイミングを見落とさないようにする必要があります。

デイトレーダーといわれる人でも実際に大儲けできているのは一握りの人です。

買うべき株

中長期投資で考えるならば、やはりこれからも成長するであろう成長株やお得感がある割安株になります。

それぞれの見分け方を簡単に見ていきます。

実際にはネット証券なら様々なツールがあり、スクリーニングという検索機能も豊富にありますので、下記を参考にスクリーニングしてみるとその時の有望株が見えてきます。

成長株

売上高成長率、利益成長率、ROEのそれぞれが高いものを探します。

売上高成長率は過去3年間売上高成長率が10%以上で設定。

利益成長率も過去3年間でプラス成長。

ROE(自己資本利益率)が10%以上。

自己資本比率が30%以上。

時価総額が100億円以上。

その他の財務指標も悪くないものを選びましょう。

自己資本比率が40%以上だと安全な気がします。

最後はチャートをチェックし株価が上がり切っていないかもしっかりと見ます。

割安株

PER(株価収益率)が10倍以下。

PBR(株価純資産倍率)が1倍未満。

配当利回りが3%以上。

(業種により様々ですが、目安としてお考えください)

その他の財務指標も悪くないものを選びましょう。

ROEが5%以上、自己資本比率が50%以上などが目安になります。

最後はチャートをチェックし株価が上がり切っていないかもしっかりと見ます。

その他

上記でなくても、自分が気に入った企業の株を買うというのも良いと思います。

しっかりと会社四季報などで下調べは必要ですが、長期で持つならその会社を応援している気分にもなれます。

「会社四季報」とは

東洋経済新報社が発行する株に特化した情報誌で日本の上場会社の基本情報や株価データ、業績などがまとめられています。

1936年の創刊以来、株式投資のバイブルとしてある雑誌になります。

業績予報や関連情報、最新情報など掲載されていてとても役立ちます。

ネット時代の今でも、この情報誌は買っておくべきだと思います。

時間があるときにペラペラとページをめくるだけで新しい有望企業が見つかったりします。

会社四季報は年4回の発売で、発売時期はそれぞれ

- 新春号(12月)

- 春号(3月)

- 夏号(6月)

- 秋号(9月)

となっています。

マネー情報誌

自分で上場企業3800社の中からコレという会社を選ぶのは大変です。

信頼のおけそうな有名なマネー情報誌で毎月情報を得て、その情報をもとに自分なりに確かめて売買するのも一つの手です。

そこで主なマネー情報誌を2社挙げてみました。

いづれも毎号アプローチを変えて推奨銘柄を掲載しています。

雑誌が進めたからといって必ず値上がりするということではないのでご注意ください。

日経マネー

言わずと知れた日本経済新聞グループの一つ日経BPが刊行しています。

信用度抜群かと思いきや、推奨銘柄でも下落していくものもあったりします。

攻めの姿勢が強いとされています。

ダイヤモンドZAI

ダイヤモンド社が刊行しています。

AKB48のメンバーを利用した紙面や、漫画の仕込みなど初心者には親近感がわきます。

四半期ごとに「人気の株500激辛診断」などの企画もある。